为伊消得人憔悴----中国社会科学院考古研究所李新伟研究员访谈

记者:李老师,首先感谢您接受中国考古网的采访。先问您一个常规问题吧,为什么您当初选择了学考古呢?

李新伟先生:我在中学就对历史感兴趣。高考的时候,看到北大有考古系,想着考古也是研究历史,还可以到田野去发掘,全国各地到处周游,比坐在屋子里翻古籍有意思,就报考考古系了。也算是机缘巧合吧!

记者:您的大学生活一定丰富多彩吧!

李新伟先生:是。1986年进入北大学习,当时的考古系名师荟萃,宿白、吕遵谔、严文明、李伯谦等先生都亲执教鞭,面传身授。但当时的北大也正处于各种思潮激荡的时期,课堂内心在远古,课堂外身在现实。所以除了背笔记应付考试,对专业并未多用心,倒是看了不少人文社科类的杂书。最难忘的当然是第一次田野实习了。1988年第二学期,由刘旭、徐天进和孙华老师带领我们在山西侯马曲村发掘,邹衡先生正驻曲村整理资料,也给我们讲课。2008年,为纪念田野首秀20年,老师同学重聚曲村,我主笔起草了几句骈文,勒石铭记,其中有:“埋首故纸,时或迷惘,田野实习,唯盼唯望。曲村之原,晋室旧壤,崇山之阳,唐虞夏商。于是执手铲,布探方,辨地层,识墓葬。看时光倒转,使祖先重光。”颇可见当年豪情。可能因为久居城市,对田野发掘颇为迟钝。同学们的探方四壁笔直,地层遗迹线清晰,我的探方是一团乱麻。刘绪老师视察后,常用手铲在我的探方壁上改来改去,从容言道:“这里应该有个灰坑,挖坏了。”呵呵,可见当年的懵懂。

2008年7月重回曲村

记者:您常说优质的田野工作是考古学研究的最重要基础。您的第一次实习好像不是很成功,那您的田野技术什么时候达到了令您满意的程度了呢?

李新伟先生:田野工作确实是最重要的基础。所以叫“田野技术”还不够,至少可称“田野方法”,甚至应该叫“田野思想”。第一次田野实习我的分数不高,但在刘旭老师这样的田野大家指导下,还是打下了坚实的基础。毕业以后,1992年和1993年,参加了杨虎老师主持的内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址的发掘,对我影响很大。忘不了那里的蓝天白云和七夕之夜的灿烂星河,也忘不了那些日子里和同学少年对田野发掘的热烈思辨。这个遗址的好处是耕土下就是遗迹,房屋、灰坑清晰可见,房屋居住面上遗物丰富。发掘者可以摆脱令人头疼的复杂地层关系,集中精力思考房子是怎么盖起来的、怎么废弃的、废弃堆积是如何形成的、居住面上遗物的摆放规律、人在什么位置睡觉、一间屋子里面可以住几个人等等问题,然后试图在现场寻找各种解答这些问题的证据。这使我猛然意识到,思考——形成问题——解答问题是田野考古的真谛。辨认土色、准确划出遗迹这些基本技术操作靠的不是眼睛而是头脑,有很多时候,真的是你只能划出你想到的遗迹现象,心到才能眼到。满意的高度是永远达不到的,考古发掘是“遗憾的艺术”,每次都会有失误,能尽量减少失误,并且在发掘结束时认识到失误就很不错了。

在考古所内蒙队赤峰工作站仓库观摩文物

记者:我有点理解您说的应该有“田野思想”了。思考确实是考古发掘精要所在,“学而不思则惘”,挖而不思,也会惘然迷乱吧。

李新伟先生:对,挖而不思,肯定会迷失于令人眼花缭乱的土质土色中。但也要注意,形成想法之后,要通过严密的田野技术操作去论证或推翻,太执着于自己的主观想法,往往会削足适履,曲解考古资料。还有,发掘只是考古田野工作的一部分,现在,一个完备的考古田野项目,应该是调查、钻探和发掘并重,多学科参与。设计这样的项目,需要的不仅是技术和方法,还要有“思想”。这是我提到“田野思想”的用意所在。

铸鼎原周围庙底沟时期遗址分布图

记者:您正在参与主持的河南灵宝铸鼎原庙底沟时期聚落研究项目是不是这样一个有“田野思想”的考古田野项目呢?

李新伟先生:至少项目的参加者们从一开始就尽力想制定一个大的研究框架。1999年,先做了初步调查,然后制定了长期工作规划,目的是了解庙底沟时期的经济和社会发展状况。2000年开始,对保存较好的中心性遗址西坡进行发掘,至2011年已经进行了七次发掘。同时,又进行了更系统的区域调查,详细了解各庙底沟时期遗址的情况,为区域性的研究打基础。在西坡遗址,我们先选择中心区进行试掘,再进行较大规模发掘,确定了中心区域存在特大型房址。2004年冬,在完成第四次发掘后,我们对整个遗址埋藏情况有了初步认识,便进行了一次系统的大规模钻探,希望了解聚落内部整体布局。钻探中发现了南北壕沟和墓地,也知道了半地穴房屋的分布情况,知道了在聚落中心可能有一个广场,广场四角各有一个特大房址,门道指向广场。墓地的发现非常重要,2005和2006年的发掘就转向墓地,发现了34座墓葬,被评为2006年十大考古发现。2011年,又对中心广场一角的房址进行发掘,进一步了解了大型房址的建筑方式和功能。在区域的层次,我们准备再进行多学科参与的调查取样,了解环境的变迁,聚落间的经济和社会关系的细节。

记者:这些工作确实是环环相扣,有条不紊。整体工作框架真是很重要。

李新伟先生:对。我个人感觉,时刻意识到自己的工作是大框架的一部分,对研究很有帮助。面对一小片西坡发掘出来的陶片,也可以联想到好多问题:这个陶片是遗址中心区发现的,与遗址其他区域发现的陶片会不会有区别?它是西坡生产的,还是周围聚落生产的?所以在田野工作中最累的不是身体,而是大脑。

记者:谈了不少田野了,说说您的研究工作吧。您第一篇论文是什么时候发表的?

李新伟先生:大学的时候就老想写与传统论文不一样的文章。参加了一次北大的“五四青年论文竞赛”,大致写的是考古不能只重物,不重物反映的人类生活。还得了个奖,估计是考古系老师评审的,鼓励鼓励我。正式发表的第一作者论文是《考古》1995年第5期上的《姜寨一期聚落房屋的重新分组》。当时自己没有机会主持田野项目,就想利用已经发表的考古资料,做更深入的研究。1999年发表的《我国史前房屋的废弃习俗》,提出史前居民在废弃房屋时会举行些仪式,我们可以根据遗迹和遗物的出土状况分析出这些仪式的内容。如果没有意识到这些习俗的存在,可能会对考古资料产生曲解,比如有些史前房屋的地面上发现有人骨,有学者认为是灾难或敌人劫掠造成的,实际可能是居民们在废弃房屋时有意遗留在房屋里的。这也是对已经发表资料的再分析。研究生期间,师从任式楠先生,深受他严谨学风的影响,想做一下自己常望而生畏的类型学研究,体验一下繁复的分型分式到底能解决什么问题。我的硕士论文《良渚文化的分期研究》主要是在综合其他学者研究的基础上进行的,最大的收获是熟悉了良渚文化和崧泽文化的器物,并进而熟悉了环太湖地区的文化发展序列。这样,就建立了一个认识其他地区文化发展序列的参照系,也算是为今后的研究打了一个必须的基础。

07年11月在哈佛大学做学术报告

记者:您在澳大利亚拉楚布大学师从刘莉老师,获得了博士学位,后来又在哈佛燕京学社和加州大学洛杉矶分校各做了一年的访问学者,这些海外学习和研究的经历对您的学术研究影响一定很大吧。

李新伟先生:这些海外经历,尤其是2000年到2004年在拉楚布大学的学习对我产生了决定性的影响。让我深刻体会到在另一个文明的环境里学习,对于认识自身的文明是多么重要。

记者:主要有哪些收获呢?

李新伟先生:在刘莉导师的悉心指导下,首先是比较系统地学习了西方关于史前社会发展和文明起源的理论。对我触动最大的是一些学者对单线进化论的反思,有学者提出文明间的比较不是为了发现放之四海而皆准的进化公式,而是为了认识每个文明的独特性,让我深有同感,想到认识中国文明的特性才能更自信地走中国特色的发展道路;有学者提出,不应该把一些现存的“原始”民族的社会组织从其生存背景中拽出来,以西方文明的理念为标准,把它们排成从早到晚的进化序列,然后说这是人类社会普遍发展规律,更激发了我对中国文明独特道路的思考。此外,一些分析复杂社会的具体方法也极具启发性,其中关于前国家社会的领导者们的“领导策略”的论述尤其引人入胜,比如社会上层交流网、宴饮和宗教权力在社会发展中的作用等。这些都深刻影响了我后来的研究。总的感觉是,思路一下子开阔了,发现中国丰富的考古资料实在是沃土,有好多非常有意思的问题等待我们用新的思路、新的方法去探究。说实话,有点“独上高楼,望尽天涯路”的感觉。在“技术性”的方法上,也有很多收获。一个是学了些统计方法,另一个是对地里信息系统在考古中的应用有了一些了解。

08年4月在华盛顿赛克勒美术馆

记者:您的博士论文中是否反映了上面说的这些收获呢。

李新伟先生:是的。我博士论文的题目是Development of Social Complexity in the Liaoxi Area, Northeast China(辽西地区复杂社会的发展)。就是把学到的这些理论方法运用到对辽西地区史前社会发展演变的分析中。重点分析的是红山文化的兴起和衰落,力图说明辽西地区经历了一条与其他地区不同的、独具特征的发展道路。其中有关于单线进化论和多线进化论的讨论,有关于辽西地区史前社会上层建立远距离交流网、组织宴饮、利用宗教权力等“领导策略”的分析,也有依托地理信息系统的对聚落内遗物分布情况、墓地内随葬品分布情况和区域内耕地利用情况的分析。真是能用上的理论方法都用上了。写了前几章,才发现题目太大,几乎所有的问题都要涉及,只能硬着头皮写完。有不少分析比较粗疏,现在正翻译修改,补充资料,修整论点,计划出中文版。

记者:我觉得您从澳大利亚归国以后,一直在努力用新思路、新方法解决那些您所说的“非常有意思的问题”,有点“为伊消得人憔悴”的感觉。《地理信息系统支持的兴隆洼文化手工业生产专业化研究》就颇具新意。

李新伟先生:还没达到憔悴的程度,但确实一直在努力。这既体现在上面提到的铸鼎原田野项目的实施上,也体现在个人研究上。你提到的文章是我博士论文研究的继续。我觉得地理信息系统不仅能运用在区域性的聚落形态和环境要素分析,也能用于聚落内部遗物的空间分析,使我们得以有效地根据遗物分布规律,讨论聚落内发生的各种经济和社会活动。兴隆洼文化的聚落房屋布局清晰,屋内遗物丰富,为这种研究提供了非常理想的标本。在地里信息系统软件的帮助下,我们可以很容易地看出房屋内的石器和石料的分布是不均匀的,有些房屋很多,有些房屋很少,而且集中分布在大型房屋附近,因此可以推断:当时已经有了石制品的集中生产,而且这种生产很可能是由大型房屋内的居住者主持的。一般认为,生产的专业化是与社会分化密切联系的,但兴隆洼文化时期社会分化并不明显,我们的研究结论,颇符合西方一些学者提出的理论:生产专业化其实很早就出现,每个人生产自己所需的所有用品的情况是不存在的。这项研究促使我对西方关于史前社会手工业生产专业化的讨论做了一个较系统的梳理,对国内的相关研究也做了回顾,形成了《手工业生产专业化的考古学研究》一文。

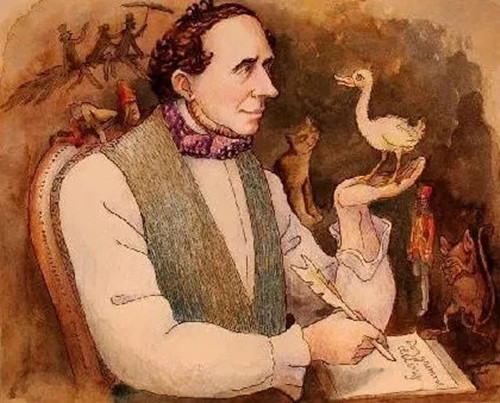

凌家滩玉人(左)和红山文化玉人(右)

记者:您对于史前社会上层远距离交流网的探讨也是用新视角进行的研究之一吧。

李新伟先生:是的。2004年,写了《我国史前玉器反映的宇宙观——兼论中国东部史前社会上层交流网》,一是想说明宗教权力的物化对于社会上层维护其权威是多么重要,二是想提出,当时已经出现各地社会上层之间的远距离交流网。在最初读到西方关于社会上层交流的论文时,就马上想到在中国也应该有这样的交流存在。以这种思路观察红山文化和安徽含山凌家滩遗址的玉器,一下就发现了二者之间存在着惊人的相似:龟、鸟、猪是两个文化的玉器的共同主题,反映着相似的宇宙观,很难用巧合解释这些相似,最恰当的推论是两个文化虽然相隔1000多公里,但一定存在着直接的交流。该文章被《中国人民大学报刊复印资料》全文转载,但我在与考古学者的交流中,听到不少怀疑。很多学者还是难以相信,5000多年前会有这么远距离的直接交流。此后不久,牛河梁遗址群第十六地点中心大墓M4的资料被报道出来,其中随葬有酷似凌家滩文化的玉人;在凌家滩遗址随之也发现了规模最大的墓葬M23,其中竟然有红山文化典型玉器“箍形器”,而且明确表明这种玉器其实是抽象的龟形器。闻之这些发现,我的兴奋之情可想而知。这两个著名的玉器文化之间的远距离交流有了非常确凿的证据。各地区新涌现出的社会上层有一种前无古人的踌躇满志,他们朝气蓬勃,为了巩固其权力,充满了创造力和探索精神。建立社会上层交流网是其重要的“领导策略”。在这一交流网中交流的不是一般物品,而是标示世俗和宗教权力及地位的特殊用品,还包括宇宙观、天文历法、礼仪和巫术等各种当时最先进也最神秘、只有社会上层才能掌握的知识。这其实是世界各地早期领导者们的共同策略,西方学者对此有精彩的研究,指出通过建立交流网络,各地的社会上层可以获得本地民众难以得到的外来稀有物品和知识,使其更加超凡脱俗,凌驾于本地民众之上。我们很可能远远低估了M4和M23墓主人那样的领导者的雄心和能力。中国史前社会的发展和文明化进程波澜壮阔,比我们原来设想的远为丰富和精彩。

西坡墓地大口缸(左)和江苏张家港市东山村墓地大口缸(右)

记者:这样的发现和研究真让人兴奋。除了玉器,还有其他社会上层远距离交流网的证据么?

李新伟先生:西坡墓地和东山村墓地的最新发现表明,大口缸是另一种上层交流的重要物证。这种特殊的“大器”在豫西、海岱和长江下游的公元前3500左右的大型墓葬中均有出土,各地出土的器物很可能是本地制作,但形态相似,摆放位置相似,反映了一种通过交流形成的相似的社会上层葬仪。庙底沟风格彩陶纹样的传播是当时的文化整合风潮最亮丽的标志,这种强有力的辐射应该是以多种形式完成的,社会上层交流很可能是其中之一:根据目前的资料,大汶口文化墓地中,出土庙底沟风格彩陶的多为大型墓。此外,象牙制品和原料的传播也是一条重要证据。在这一视角下,对各地区的考古资料进行深入分析,我们肯定还会发现更多的证据,更清晰地认识这个上层社会交流网,更深刻地体会到它的重要性。我正在收集相关资料,想做更深入的论述。

记者:您提到西坡墓地了,2010年出版的《灵宝西坡墓地》获得了河南哲学社会科学优秀成果奖,还被评为当年最受欢迎考古发掘报告之一。作为报告的主要编写人之一,您在这部报告编写过程中有哪些求新的努力呢?

李新伟先生:如该报告的后记所言,这部报告是集体智慧的结晶,每一部分都是参与者深入讨论的结果。在资料整理和报告编写过程中,我最强烈的想法就是要穷尽材料和手段,突出“人”和“人的活动”。写每一座墓葬时,就感觉是给墓主立传,内容有他(她)的性别、年龄、身高、牙齿和骨骼健康状况、病理状况、尸体处理情况及随葬品和其摆放位置的细致描述等。我们试图通过锁骨的角度、臂骨与肋骨的距离、两膝的距离和脚的姿态等细节发现尸体处理方式;通过骨骼的碳氮同位素分析和锶含量分析、牙垢内的淀粉粒分析和腹部土样的寄生虫卵分析了解墓主们的饮食情况;通过对随葬的陶容器内土样的分析了解里面装了什么;通过对墓内填泥上面的植物印痕、尤其是野茉莉花印痕分析下葬的季节。结语部分除了对陶器进行类型学分析,讨论年代等“常规内容”,我们还尽力恢复了从墓主死亡后沐发、以布敛尸、挖墓圹、置办随葬品、下葬、封土成坟的整个过程,并且以此为背景,讨论墓葬反映的性别、年龄和等级差异,确认了西坡聚落的社会分化和社会上层的存在。碳氮同位素分析和腹部土样寄生虫卵分析的结果显示,社会上层的肉食量明显高于普通人,我们据此讨论了西坡社会上层对“宴饮”这一领导策略的运用。西坡两座最大墓葬都出土了大口缸。上面谈到,这种器物是社会上层交流网的重要证据,我们据此又讨论了西坡社会上层对建立上层交流网这一重要领导策略的运用。因为资料和学识的局限,有些推论可能值得商榷,但我们认为这种“以人为本”的理念是应该坚持的。现在,西坡遗址的资料整理和报告编写工作已经开始,我们将坚持这一理念,争取获得有新意的成果。

西坡大墓M27内填泥中的野山楂叶印痕

记者:听了您的叙述,有考古如探案的感觉。我想,公众对这样的考古也会感兴趣吧。

李新伟先生:是的。2011年,我参加了为宣传文明探源成果举行的公众考古活动,做了“公元前3300年:西坡葬礼”的演讲,《Deep科学探险》杂志的记者听后特别感兴趣,约我写了一篇稿,开头是这样的:“公元前3300年左右,河南西部,豫陕晋交界地带,黄河和秦岭之间的黄土塬上。盛夏时节,林木郁葱,晨曦中,处处村落升起袅袅炊烟,但一个大型聚落里却异常沉寂,只偶尔听得到东西两侧的溪流水声幽咽。人们默默地从居室中走出,涌向聚落的中心广场。路边洁白的野茉莉花已经凋谢,结出了细小的果实,聚落中的一个男子就在昨晚也如花一样凋谢,停止了呼吸。”挺吸引人吧,具说反响还不错。吸引人的公众考古宣传是以高质量的研究为基础的,所谓大雅后才能大俗,吸引人的公众考古不是编故事,而是以深入的研究为基础,把真实的故事讲出来。我很想继续这方面的尝试,目前正在参与“中国公共考古——仰韶论坛”的筹备,希望能给公众提供有趣的考古知识。

记者:“中华文明探源工程”是继“夏商周断代工程”之后又一项探索中华文明起源的重要国家工程,深受学术界和公众的关注,从探源工程的第二阶段开始,您除了承担自己的子课题外,还参加了项目秘书组的工作,参与了项目规划和阶段性结项工作,一定有很多收获吧。

李新伟先生:收获非常大。探源工程集中了大批优秀学者,在项目的立项和实施过程中,在与专家学者们的热烈讨论中,我学到了很多东西,激发出很多新思考,这包括对中国考古学探索中华文明起源和进行中国古史重建的心路历程的反思、对文明定义的反思、对中华文明形成标准的思考等等。因为项目特别强调多学科的参与,也加深了我对自然科学手段在考古学中的作用的认识。

记者:您发表的《中国史前文化格局构建的心路历程》就是参与探源工程的收获之一吧。

李新伟先生:对。那是我对中国考古学探索中华文明起源和重建中国古史的艰辛努力的回顾和反思。中国现代考古学自诞生之日起便承担起了重建中国上古史的重任,这与那时的时代背景密不可分。当时以顾颉刚为首的“古史辨派”否定了整个三皇五帝时代,传统古史系统崩溃,中国上古有什么样的人文和政治景观成为国人热切期盼解决的问题。学术界不约而同地把目光投向了新生的现代考古学。众望所归,中国考古学自此便承担起了“科学地”重建古史的重任。1949年以前,第一代考古学家们的一个重要任务是证明中华文明的本土起源,但他们同时也开始了构建史前中国的工作。这种构建从一开始,很明显就是以被打碎的古史系统为依据的,是试图以考古资料重新解读古史记载。仰韶文化和龙山文化被认定为古史记载的“夷夏东西”格局,黄河流域被认定为维系四方文化的核心纽带。1949年至二十世纪70年代,考古发现激增,仰韶和龙山时代不同、各地区有自己的考古学文化发展序列已成为共识,但黄河流域中心模式仍然占主导地位,多数学者认为,黄河流域在史前时代一直领先,不断传播着先进文化因素,并发展出了最早的王朝国家。此后,苏秉琦先生提出了“区系类型”模式,对黄河流域中心模式提出了挑战;严文明先生提出“重瓣花朵”模式,提出黄河中游的核心地位不是因为其一直领先、一直向外传播,而是因为其地处核心,吸收各地的先进因素;张光直先生则提出“中国相互作用圈”模式,淡化是否存在核心这一问题,但非常明确地提出各地区的密切联系互动使它们凝结成一体,形成了“最初的中国”。与此同时,马克思主义社会发展理论取得了主导地位,很多学者接受了文明的起源即国家的起源这一观点,国家的标准成为关注的焦点,引发大量讨论,成为中华文明起源研究的主旋律,中华文明起源几乎被等同于在现代中国境内符合西方学者标准的早期国家的出现。

中国相互作用圈与文明的形成

记者:这真是跌宕起伏的心路历程。在这些模式中,您认为哪一种最适合对中华文明起源的深入研究呢。

李新伟先生:“夷夏东西”、“黄河流域中心”、“区系类型”、“重瓣花朵”、“中国相互作用圈”——所有这些深刻的思考都为中国古史重建提供了“一个都不能少”的视角。但我个人认为,张光直先生提出的“中国相互作用圈模式”是最合适的探索中华文明起源的模式。该模式非常明确地以考古资料可以清晰显示出来的各文化区间的密切联系和互动作为将它们维系为一个整体的纽带,为以考古学为基础重建史前中国提供了可行的技术路线。

记者:那您如何看待关于文明标准的讨论和上述这些重建史前中国的努力之间的关系呢?

李新伟先生:张光直先生在1990年前后即写成,但逝世后才发表的《论中国文明起源》是让人发出“相见恨晚”之叹的重要论文。他精辟地指出:“谈中国文明起源问题,第一步是决定‘文明’该如何界说,下一步便要决定什么是‘中国’文明。”首次明确提出在对中国文明的探索中,不能只关注什么是文明,也应关注什么是“中国”。我认为,不能将中华文明的起源等同于在现代中国境内出现符合西方学者标准的国家的出现。将文明等同于国家,将国家定义为一个阶级统治另一个阶级的工具,也就是将文明的出现等同于一个国家机器的出现,这可能只是反映了文明一个方面的内容。文明的内涵应该更加丰富,文明的形成应该包括文化传统、文化心理和文化认同的形成。中华文明起源研究中,既要重视社会的分化,王权的产生等问题,也要重视以文化传统、文化心理和文化认同为基础的“最初的中国”的形成问题。“中国相互作用圈”模式正是以考古学方法构建“最初的中国”的最佳方案。

记者:张光直先生是在1986年提出“中国相互作用圈”模式的,现在我们对这个模式能有什么补充和发展呢?

李新伟先生:张先生提出这个模式的时候,由于考古资料的限制,在论证各地区的联系时,主要的证据是陶器的形似性。现在,我们已经有了更多的资料讨论“中国相互作用圈”形成的时间、各地区相互作用的主要内容和方式,以及作用圈的形成与中华文明起源的关系。如张光直先生所言,这一作用圈很可能在公元前4000年左右即开始酝酿,但由目前的资料看,其真正形成大约在公元前3500年至3300左右,也就是仰韶文化庙底沟类型的中晚期,大汶口文化早期晚段,红山文化中晚期,崧泽文化中晚期和凌家滩遗存时期。该时期是中国史前史的转折期,中国各主要文化区几乎同步上演着飞跃式的发展。与此同时,各地区间的交流规模加强、内涵更深入,其中最引人注目的当属上面提到的远距离“社会上层交流网”的建立。中国各史前文化区间的交流早已经存在,但在各地区文化飞跃式发展、社会复杂化程度明显加剧、新的社会上层闪亮登场的背景下,地区间的交流有了质的变化。各地区在以社会上层交流网为核心的密切而深入的交流中,逐渐形成并共享着相似的文化精粹,在自觉和不自觉间已经渐渐形成中国交互作用圈——中国史前文化的多元一体格局正在形成,中国的史前基础得以确立,“最初的中国”喷薄而出,中华民族和中华文明形成的程序强力启动,这是真正划时代的盛事,与后来最早的“王朝”或符合西方定义的“国家”的出现具有同样重大的意义。

记者:这种交流是否也使作用圈内的各文化区之间产生了某种认同呢?

李新伟先生:这个问题提得好。踊跃参与着区域间交流的社会精英们是否认识到了交互作用圈的存在呢?答案多半是肯定的,也就是说,最初的“天下观”很可能与“中国交互作用圈”同时诞生。周游各地,见多识广的精英们很可能在心中甚至布帛上勾画着他们的“山海经”和“九州图”,并将其作为新的高级知识传授给后代。各参与互动的地区未必认为自己属于同一个“民族”,围绕着共同的“花心”,九州均为“禹迹”的认同或宣传方案很可能还没有出现,但各地区的人们可能已经认同大家拥有同一个“文明”世界,同一个“天下”。

2013年4月在危地马拉“文明对话”国际学术研讨会上发言

记者:相互作用圈是中国独有的么?

李新伟先生:相互作用圈并非中国史前文化独有。事实上,“相互作用圈”的概念形成于对北美印第安人史前文化的研究。但只有在中国,才能发现史前文化交互作用圈与后来数千年的发展轨迹间的密切联系,对中国史前基础的重建才成为有意义的考古学课题,对中华文明数千年绵延不绝史前基因的探讨才成为引人入胜的学术追求。我刚刚有幸参加了在危地马拉举行的“文明对话”国际学术讨论会,与研究埃及、两河流域、印度河流域和玛雅等各大原生文明的学者交流,对中国文明的这一独特性有了更深刻的认识。

记者:所以重建中国的史前基础是一个可以让人“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的追求?

李新伟先生:是。张光直先生在《二十世纪后半的中国考古学》这篇论文中,先精要总结了二十世纪中国古史重建思潮,又动情地寄语:“诸位青年考古学家,希望你们以下一世纪考古家自命,用新的观念去问21世纪第一个新的考古问题,什么是21世纪第一个新的考古问题?”身在21世纪初的我们,恐怕还只能是在前辈构建的框架中做深入些的思考:各区系的独特性道路、中原的特殊地位都是需要我们进一步探索的课题,而“中国交互作用圈”模式及未得到充分展开的中国文明起源中的“中国”问题更是一个会将中华文明探源引向新境界的研究方向。中国古史重建这一中国考古学与生俱来的使命也仍将是21世纪考古学家的使命,类型学这样的方法中国有,外国早已有;对考古学文化时空框架的建设中国有,外国早已有;依据坚实的考古资料对时空框架进行解读,寻找三代和秦汉帝国的史前基础,寻找中华民族生生不息的根源,这应是苏秉琦先生倡导的“中国特色考古学派”的真义所在,也是中国考古学家“为伊消得人憔悴”的“伊人”所在。

记者:感谢李老师精彩的阐释!二十一世纪的中国考古学任重而道远!